Последние статьи

- Найдавніший фільм про Безлюдівку. 1928 рік...

- Памяти Ливинского Николая Петровича...

- «Соприкосновение с природой» в детской программе...

- Щеклеевские подземелья...

- ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ПОДЗЕМЕЛЬЯ ГОСТИНОГО ДВОРА...

- НЕМНОГО О ЛЕГЕНДАХ ПРО ХАРЬКОВСКИЕ ПОДЗЕМЕЛЬЯ...

- Гардарія – невидана таємниця людства....

Топ статьи

- Есть такое дивное место в Харьковской области – Шаровка. Наверное, каждый харьковчанин не раз слышал...

- Старинные карты харьковских окрестностей...

- Как купить на Dealextreme, Kaidomain, Chainreactioncycles и т.д.? Регистрация на PayPal....

- FAQ. Ночное освещение....

- Змеи...

- Карта заброшки и руин Харьковской области...

- Спортивный туризм в Харькове...

Экспедиция в Холковский монастырь

МАТЕРИАЛЫ К 10-ЛЕТИЮ ХАРЬКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ «ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ»

А.С. Магула, А.Г. Ковалёв

ЭКСПЕДИЦИЯ В ХОЛКОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

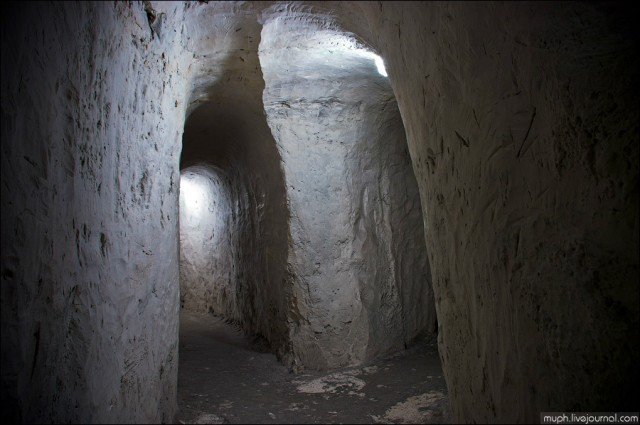

27-29 сентября 2013 года объединенная группа ЧФ «Геоком» и Харьковского областного благотворительного фонда содействия историко-культурным исследованиям «Дети подземелья» произвела обследования исторических подземных сооружений на территории Свято-Троицкого Холковского монастыря, Белгородской области.

Историко-географический очерк

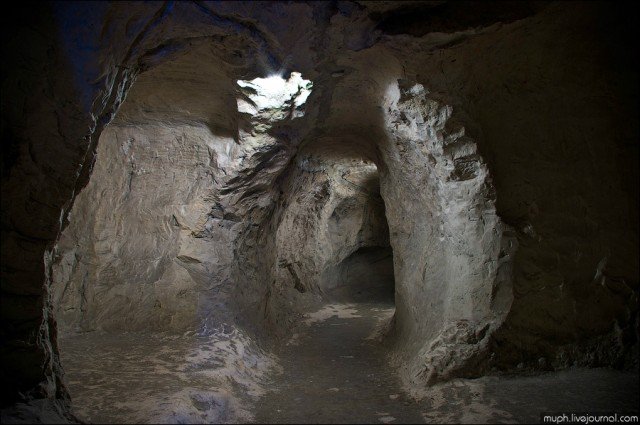

Свято-Троицкий Холковский монастырь располагается в 15 километрах к северо-западу от Нового Оскола по дороге на Старый Оскол на правом берегу реки Оскол при впадении в нее реки Холки. В орографическом отношении территория монастыря приурочена к меловому холму, входящему в состав небольшого хребта, который в старину называли Жестовыми горами. В недрах меловых гор находятся подземные сооружения, генетически связанные с иноческим пещерокопательством и пещерножительством.

Обитель была основана в 1620 году иноком Геласием, который и стал первым настоятелем монастыря. Монастырь именовался Троицким. По первоначальному названию города Новый Оскол – Царев Алексеев град – в названии появилось дополнение: Царев. Появление в названии монастыря слова Холковский, возможно, связано с именем речки Холок. Николаевским монастырь начали называть, вероятно, после возобновления деятельности обители во времена правления Николая I. Название Преображенский связано со строительством в 50-х годах XVII века в Холковском монастыре храма Преображенского, который упоминается в "Грамоте коллегии экономии".

В течение 144 лет монастырь активно развивался. Российские цари благосклонно относились к существованию оплота православия на окраинных землях государства и щедро давали монастырю леса, пастбища, участок реки.

Разделив судьбу около 500 христианских обителей на территории Российской империи, монастырь был упразднен в 1764 году во времена секуляризации, инициированной при правлении императрицы Екатерины II. Монастырские владения монастыря – земли, леса – отошли в казну либо были розданы приближенным, строения разрушены, иконы, колокола, рукописные книги и прочая утварь исчезли. Пещеры не избежали общей участи, входы в них были засыпаны. Монахи разбрелись по другим монастырям, оставив в Холках доживать нескольких старцев. От обители остался только один храм Преображения, который стал обычным приходским.

Спустя более полувека после секуляризации в Российском государстве начали открываться новые и возобновляться старые монастыри. Была предпринята попытка возродить и Холковский подземный монастырь. В "Материалах для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи", составленных одним из авторитетных исследователей дореволюционных монастырей В.В. Зверинским, сообщается: "В 30-х годах XIX столетия пещеры, находившиеся при пустыне, а ровно пещерная церковь были возобновлены иждивением князя А.Б. Голицина, но по разным причинам монастырь не мог быть открытым". Позднее вход в пещеры был опять завален, и со временем точное место входа в подземный монастырь было забыто.Тем не менее, в «Памятной книжке Курской губернии на 1888 год» и «Календаре и памятной книжке Курской губернии на 1892 год» было приведено описание Холковских пещер. Там сказано, что общая площадь пещер (в переводе на метрическую систему) – 255 м2, церкви – 60 м2, келий – 172 м2, длина коридора – около 126 м.

Новую жизнь подземелья обрели в начале ХХ века. В результате поисков, инициированных священником Вячеславом Александровичем Васильчиковым, были начаты поиски пещер. Местные крестьяне и наёмные рабочие откопали древние пещеры с кельями и подземной церковью и возвели перед входом часовню.

В это же время в окрестностях монастыря появилась еще одна пещера. Она была вырыта жителем села Холки Никитой Бычковым с 1890 по 1920 годы. Целью подвижника было соединение пещеры с основным подземным комплексом. За 30 лет им был создан тоннель длиной 98 м.

В советские времена монастырь был закрыт. Была предпринята попытка устроить в пещерах овощехранилище, в результате чего внутреннее пространство претерпело некоторые изменения. До 1990-х годов подземное пространство пребывало в запустении.

Восстановление монастыря началось в 1996 году, и в 1999 году он был вновь открыт. В настоящее время пещеры расчищены, отремонтированы, оборудованы освещением. Проводятся службы и экскурсионная деятельность.

Цели и задачи проекта

Целью изысканий были поиски погребенных подземных объектов на территории монастыря. Основаниями для подобных исследований были рассказы очевидцев, которые видели подземные полости при проведении погребальных работ. Одним из очевидцев был Валерий Николаевич Мощенко, местный житель, проживающий в с. Холки, ул. Луговая, д. 19. С его слов, в 2000 г. во время погребальных работ, при подготовке ямы для могилы, случился провал шанцевого инструмента на глубину около 1.5 метра, произошло открытие подземной полости, глубина и параметры полости исследованы не были, визуально в полость мог пробраться человек. Соответственно начало поисков и последующие работы было решено производить непосредственно в районе данного захоронения.

Методика выполнения работ

Для поисков погребенных подземных сооружений был задействован комплекс поисково-разведочных работ, включающий в себя:

- геодезическую съемку поверхности земли с точечной и контурной привязкой наземных зданий и сооружений, элементов рельефа, устьев разведочных скважин и геофизических профилей;

- геодезическую съемку существующих подземных полостей с последующей привязкой;

- геофизические работы по поиску аномалий, ассоциирующихся с подземными пустотами;

- заверочное бурение по точкам, определенным геофизическими исследованиями;

- раскопочные работы.

Инструменты и оборудование

Геодезическая съемка поверхности была выполнена комплектом GPS приемников Trimble R3, лазерным дальномером BOSCH GLM 250.

Геодезическое картографирование подземных полостей выполнялось вариантом буссольной съемки, адаптированным для применения под землей.

Для геофизической съемки применялся экспериментальный прибор ВЕГА-10. Прибор не является апробированным и рекомендованным для подобного рода изысканий.

Заверочное бурение осуществлялось ручным буровым комплектом.

Раскопки производились стандартным шанцевым инструментом

Результаты работ

В результате геофизических замеров были определены точки с аномальными показаниями. При бурении эти точки частично были подтверждены провалом инструмента. Для раскопок была выбрана точка на борту котлована, где показания прибора были наиболее контрастными, а провал инструмента (СКВ № 7,8) достигал 90-120 см (табл. 1, все скважины нанесены на карту, с соответствующими обозначениями, также точное месторасположение скважин заснято на видео, для продолжения дальнейших исследований и облегчения последующего поиска).

С целью более качественного проведения поисковых работ был произведен сбор информации путем опроса местного населения (в основном, пожилого возраста, старше 70 лет), по этим данным удалось уточнить местоположение некоторых строений и объектов, их территориальное размещение в 20-е годы ХХ века.

Выполнена топографическая съемка пещеры старца Никиты и координатная привязка входа.

Выводы и рекомендации

1. Подземные аномалии, обнаруженные на территории кладбища, являются старинными захоронениями (могилами).

2. Погребенных подземных сооружений иного генезиса не выявлено.

3. Следует выполнить топографическую съемку подземного монастырского комплекса с координатной привязкой входа.

4. Необходимо произвести обследование периметра подземного монастырского комплекса с помощью приборов на предмет выявления заложенных (засыпанных) ответвлений.

Комментарии